30数年前、長野県山ノ内町での保育合研で、生意気にも「病児保育」分科会の世話人を勤めていました。その際、枚方や寝屋川の病児保育の現場を見学させていただきました。

朝礼ミニ学習会(235)

西成若草会設立15周年のつどい、来賓を「代表」して挨拶してきました。

もう一つは、民医連新聞2019年新年号掲載予定の病児保育「まつぼっくり」の記事。

—————

祝辞全文

大阪きづがわ医療福祉生協の大里です。若草会創立15周年おめでとうございます。15年と一口に申しますが、それまでの大阪の保育運動の蓄積があるわけで、小児科医としての人生の傍らで、その歴史を垣間見た身にとって、灌漑深いものがあります。また、年をとるとしきりに、その15年以前の共同保育所時代の様々な思い出が頭をよぎります。「どろんこ」の前身、「あらぐさ」、「さくら」の前身、「さくらんぼ」両共同保育所には、健診でよく伺いました。その頃は、保育人数も格段に少なかったので、その子の家庭状況を、丹念に聞き取り発達課題などを、保育士さんと共有したものでした。ところが、認可保育所になってからは、時間的な余裕もなく、申し訳なく思っています。そのことを少しでも改善するために、保育所健診でのカルテの改定を、大保連レベルで取り組んでいますので、またご協力のほど、お願いします。共同保育所時代の思い出は尽きませんが、共同保育所での経験がなかったら、自分の人生が少しちがったものになったことだけは確かです。「あらぐさ」、「さくらんぼ」でのエピソードではありませんが、当方の子どもも共同保育所で育ちました。苦しい経営状況のもと、その運営委員会では、膝突き合わせてその打開に熱い議論を交わしたものです。ある会合で、お母さんが、ある意見を提言されたことがあります。すかさず、その夫君が「お前は黙っとれ!」と怒鳴り、思わず参加者全員が顔を見合わせました。別のお父さんが「○○さん、そんなこと言うて、ええんですか?僕かて家でいっぺん言うてみたいわ!」と発言、思わず、父親どうしで、はげしく同意し、なんとか収益の方向が見えてきました。若草会も、共保時代の嬉悲交々の出来事も大切にしながら、今後も子どもの未来のために、ますます発展されることを願ってわたくしの祝辞といたします。

朝礼ミニ学習会(56)

ボブディランと小林一茶

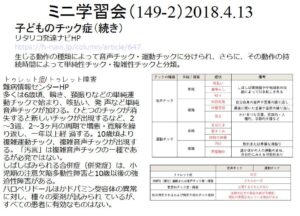

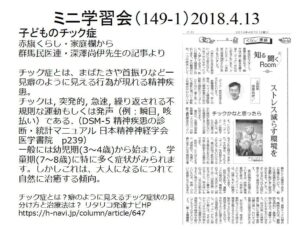

朝礼ミニ学習会(149)

深澤先生の新聞記事を引用してみました。

2024年4月18日付記】

たまたま、ある団体の小児科のメーリングリストを作り直していた。2007年まで遡って、過去の投稿の一覧を掲示することができた。その最初の投稿者が、今は亡き深澤先生のそれだった。今思うとまことに感慨深いものがある。

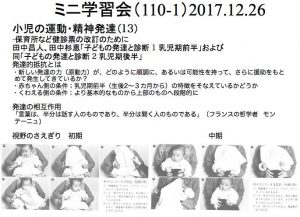

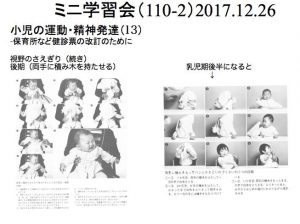

朝礼ミニ学習会(110)

乳児期前半は、(発達の)神経学の宝庫です。発達的抵抗とは、面白い概念です。

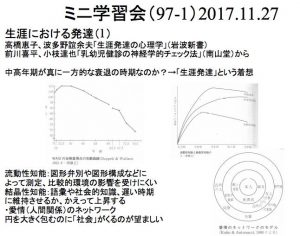

朝礼ミニ学習会(097)

老驥(ろうき)櫪(うまや)に伏すとも、志は千里に在り烈士(れっし)の暮年(ぼねん)、壮心(そうしん)已(や)まず. ――曹操 とゆきたいものです。

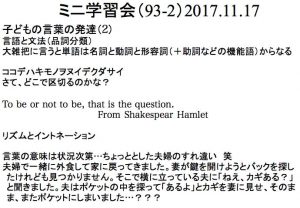

朝礼ミニ学習会(093)

保育所などで使う健診票の「大改訂」に取り組みたいともくろんでいます。なにしろ今使っているのは30数年前に作った代物ですので…手始めに子どもの言語発達について色々当たってみました。現実にこの秋の保育所健診でもことばの面での親からの質問が目立ちました。

朝礼ミニ学習会(085)

朝礼ミニ学習会(85)

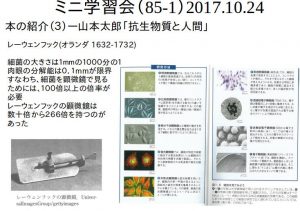

顕微鏡の発明者レーウェンフックと画家フェルメールと哲学者スピノザは、オランダの地で同じ年1632年生れだったんですね。

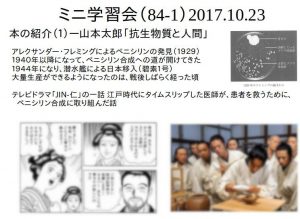

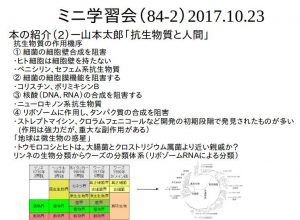

朝礼ミニ学習会(084)

西成民主診療所では、毎月曜日朝に外来スタッフが、毎週チューターを交代し、短時間ながら学習会を開催しています。その一端を紹介します。(日付は、投稿の初出年月日です。)

「ますます、狭義の『医学的』話題から遠ざかりそうです。」との感想を添えて…

朝礼ミニ学習会(007)

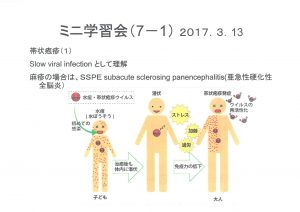

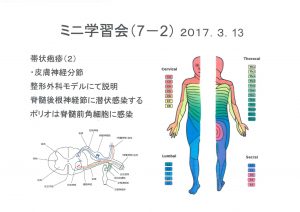

今日から、新しいシリーズ「帯状疱疹」です。4月くらいから高齢者を中心に「水痘ワクチン」で予防していきたいと計画してましたが、まだ実現していません。